Poésie du territoire

Anne de Lannurien

Màj : 13 décembre 2025

"Jean-Philippe Ritz est un photographe autodidacte qui s’est lancé dans la pratique sur le tard, après avoir pris sa retraite. Bien que son parcours professionnel n’ait pas été directement lié à la photographie, il a toujours été passionné par l’observation de la rue.

Depuis une dizaine d’années, il a franchi le pas et s’est engagé pleinement dans la photographie, non pas seulement comme hobby ou passion, mais comme moyen d’expression artistique à part entière.

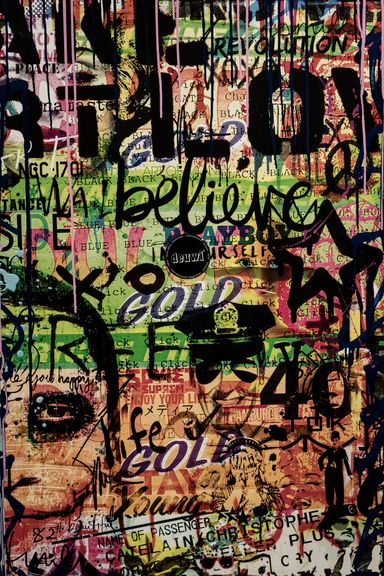

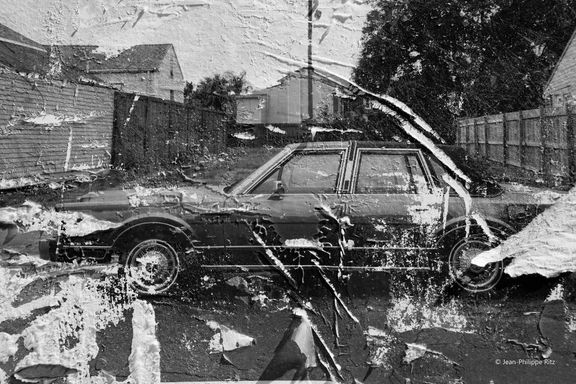

En tant que flâneur urbain, il s’empare des murs de la ville pour transformer des affiches publicitaires et des graffitis, altérés par les éléments, en œuvres d’art.

Pour le spectateur, il s’agit de voir dans la superposition des épaisseurs, dans la beauté des formes et des couleurs, la mythologie de la vie urbaine dans une œuvre qui interroge."

Contactez-moi Jean-Philippe RITZ

EXPOSITION

MAISON POUR TOUS - CENTRE A. MALRAUX - 78230 LE PECQ

Merci à toutes celles et ceux qui m'ont fait le plaisir de venir à la

Maison pour tous - Centre A. Malraux - à l'occasion de mon exposition "Réalités éphémères".

Merci également à toute l'équipe de la Maison pour tous pour son accueil, sa disponibilité et sa gentillesse.

A bientôt pour de nouvelles aventures ....

2025 ...

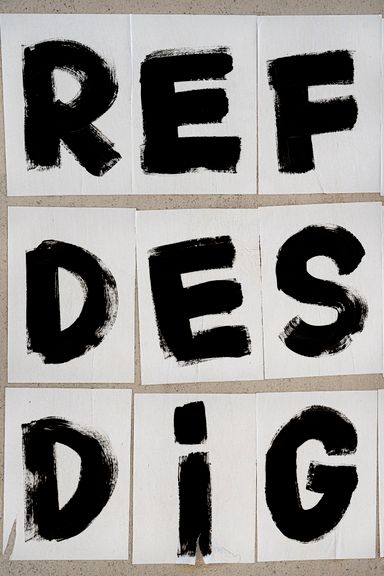

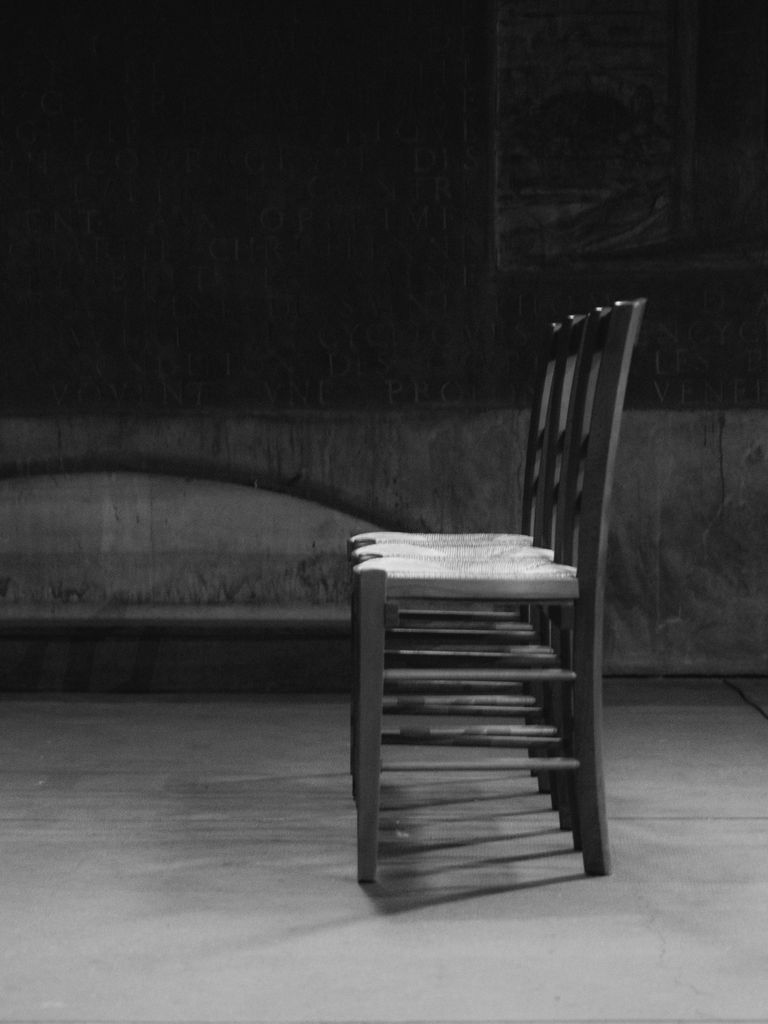

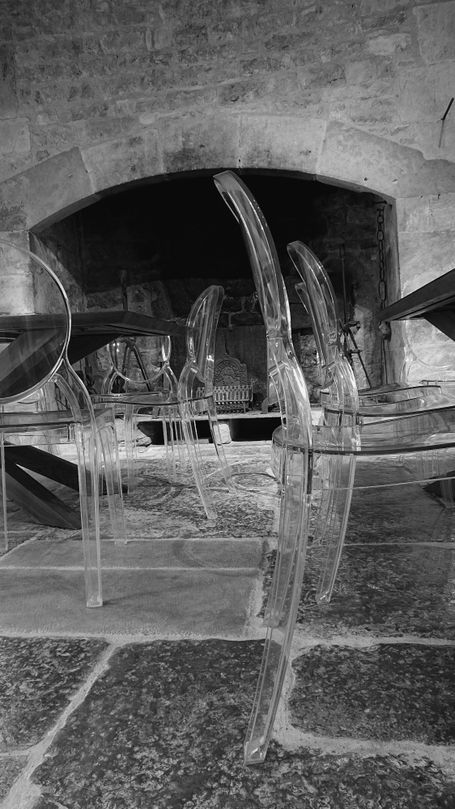

Réalités déconstruites"

Il s'agit d'un projet qui suit son petit bonhomme de chemin. Un livre est en préparation et devrait sortir d'ici la fin 2025 sous le titre de "Réalités déconstruites". Si mes premières photographies s'intéressaient aux chaises dans les églises et à leurs possibles significations, j'ai depuis étendu mon champ d'investigations à d'autres chaises "hors les murs"...

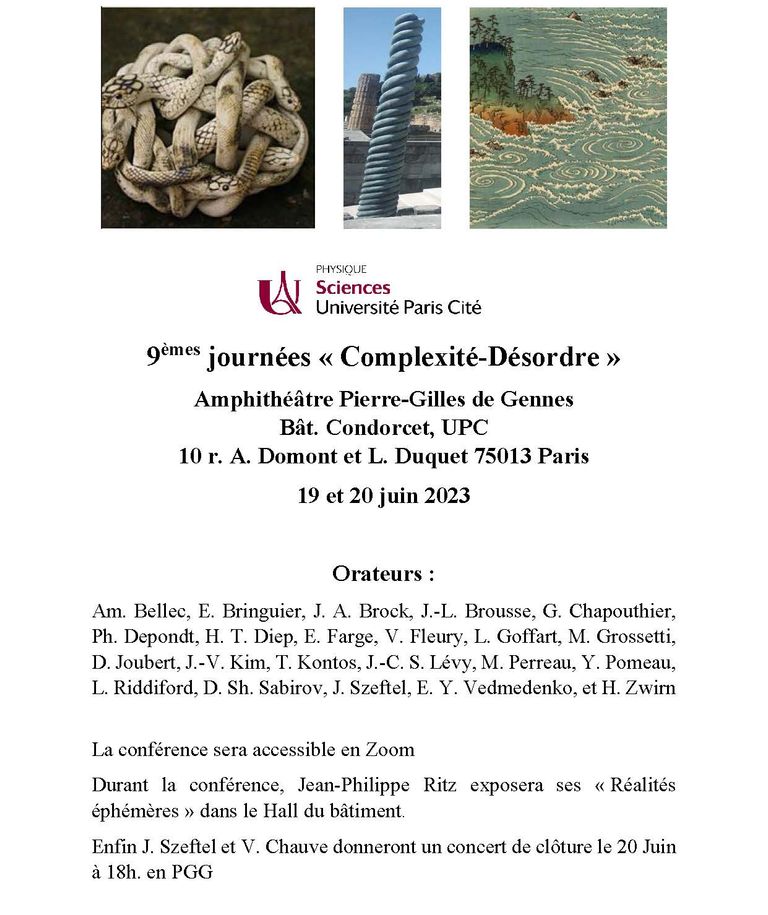

EXPOSITION UNIVERSITÉ PARIS CITÉ LES 27 ET 28 JANVIER 2025

C'est avec un grand plaisir que je vous annonce ma prochaine exposition parisienne qui aura lieu dans le hall de l'université Paris-Cité dans le cadre du séminaire "complexité-désordre" organisé par M. le professeur émérite Jean-Claude Levy - amphithéâtre Pierre-Gilles de Gennes.

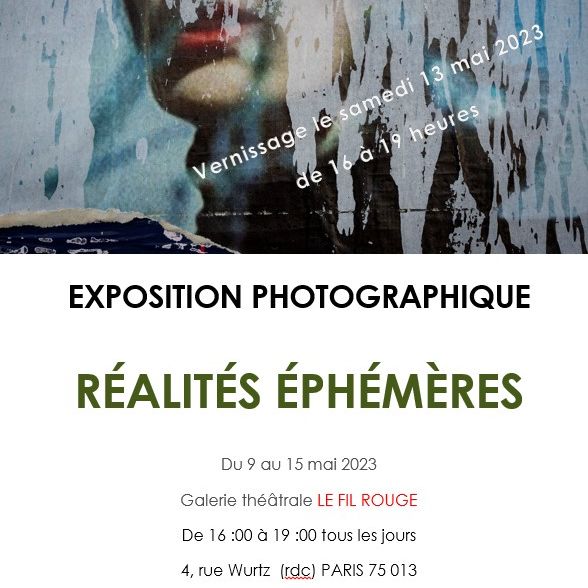

Exposition " Réalités éphémères "

Un petit mot pour remercier les quelques 150 visiteurs qui m'ont fait la joie et le plaisir de venir voir l'exposition qui a eu lieu entre le mardi 9 mai au lundi 15 mai 2023 à la galerie du Fil Rouge au 4 rue Wurtz 75013 PARIS.

un clin d’œil à Cathy et à Bertrand qui m'ont accueilli si gentillement dans ce lieu et ont su faire en sorte que tout se passe bien.

J'en profite pour vous informer que la prochaine exposition aura lieu les 19 et 20 juin 2023 dans le hall du bâtiment Condorcet de la faculté de Paris Diderot, dans le cadre du séminaire organisé sur le thème "Complexité-Désordres".

"Réalités éphémères"

mis à jour le 03 octobre 2024

Comment sont nées ces "Réalités éphémères" ?

Ces " Réalités éphémères " sont nées d’une dizaine d'années de déambulations urbaines.

Je recherchais des affiches publicitaires et des graffitis dégradés par de rudes conditions d’exposition qui libéraient en moi des émotions esthétiques. Ces matériaux, issus d’une société consumériste et individualiste, me laissaient pour le moins sceptique.

Comment ces papiers encollés, mouillés, décolorés, déchirés, qui avaient perdu leurs éclats d’origines, pouvaient ils à nouveau s’offrir à un étonnement artistique ? Pourquoi ces graffitis, usés, tachés, se métamorphosaient ils en un langage urbain réinventé ?

Ces reliquats déformaient leurs messages initiaux et atteignaient une plus grande qualité expressive. Touché par leur beauté nouvelle, je décidai de les photographier.

Quel est le processus créatif ?

Un échange s’instaure entre l’image et mon regard. C’est un moment plus ou moins conscient, mais un passage obligatoire.

Lorsque l’accord image/photographe se fait, le temps se fige. Mais pas avant. le geste photographique offre à ses affiches et à ses graffitis une esthétique de la seconde chance.

Cette chronologie emprunte un chemin inverse de la démarche de certains artistes, qui créent une ébauche puis la laissent se frotter au temps pour qu'elle devienne une œuvre. Pour moi, le temps est d'abord à la manœuvre et c'est ensuite que j'interviens.

Quel est le lien entre esthétique et hasard ?

Comme Jackson Pollock, disant « exprimer ses sentiments, plutôt que les illustrer » ma démarche artistique vise à capturer ce hasard, ces images accidentelles, sans autre mise en scène que le cadrage de mon émotion, sans post-traitement, ni autres montages artificiels.

J’ai un partenaire à part entière (le temps, la météo ...) qui délite ces couches d’affiches, qui transcende ces graffitis, jusqu’à ce que je les fige dans ces « Réalités Éphémères. »

Le hasard travaille dans l’ombre, muet et créé l’objet. Mon rôle est d’en révéler sa valeur esthétique : je trouve, donc je suis.

Cette esthétique de la seconde chance n'est elle pas également le porte-paroles d'un certain scepticisme envers la société de consommation ?

Je n’ai découvert le travail des Affichistes Raymond Hains, Jacques Mahé de la Villeglé, François Dufrêne qu’à à la fin de ma récolte d’images. Je partage le même matériau de base fourni par la rue et m’associe à leurs dénonciations de la société de consommation, aggravée depuis par l’hyperconsumérisme.

Mon travail diffère dans la sélection et le traitement des images. Je n’interviens pas autrement qu’en posant mon regard sur ces « objets optiques », au contraire des Affichistes, qui les cueillaient, les déchiraient, les lacéraient, y réalisaient des inclusions…

Je m’intéresse avant tout à l’épaisseur des strates et à l’état de délitement qui doit avoir atteint son paroxysme. Cette accumulation de messages publicitaires résonne alors comme un matraquage inaudible, dont le caractère éphémère souligne l’indigence.

Portraits de femmes

Issues d'affiches déchirées glanées au fil des rues de Paris ou de Marseille.

Abstrasctions

Au cours de leurs courtes vies les affiches déchirées dévoilent cette fois-ci des figures abstraites

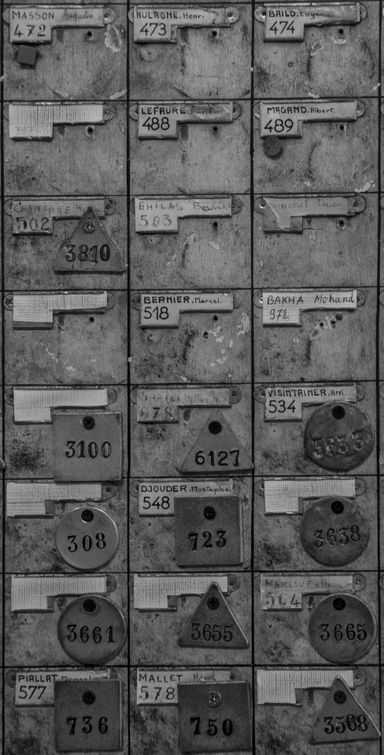

MINEURS DE PÈRE EN ONCLE

« Au pays des mineurs" est notre histoire.

D'un côté c'est l'histoire de la famille de ma femme. Son grand-père paternel a fui la misère des Asturies dans les années 20. Mineur de profession, il a atterri dans un premier temps dans le Nord de la France puis, ayant appris que les mines du Forez offraient de meilleures conditions salariales, il s'est installé à Saint-Etienne (à La Ricamarie plus précisément), rejoignant là d'autres espagnols. Il y a fait connaissance d'un compatriote ayant une sœur qui deviendra la grand-mère paternelle de mon épouse. Le jeune couple partira quelques temps plus tard s'installer en Kabylie pour les mêmes raisons qu'ils lui avaient fait quitté le nord de la France. D'années en années, naîtront les enfants, dont un garçon qui quittera très tôt le système scolaire pour aller à la mine. En 1962 toute cette petite famille, dont celle qui deviendra mon épouse, comme tant d'autres regagneront la France. Peut-être que ce grand-père n'a pas travaillé dans ce puit de la mine de Saint-Etienne (Puit Curiot) qui sert aujourd'hui d'écomusée. Mais c'est tout comme.

D'un autre côté, le petit frère de mon père a lui aussi travaillé dans les mines du Bassin des Houillères de Lorraine. Pas comme mineur de fond mais en tant qu’électromécanicien. Cela ne l'empêchait nullement de descendre quotidiennement au fond pour réparer les machines. Au terme de sa vie, mon oncle, atteint de la maladie d'Alzheimer, ne parlait plus que de ses années passées dans les mines de Lorraine.

Il n'y a donc ni communauté de lieu, ni de temps, ni d'action, il y a simplement des trajectoires de vies qui se télescopent et en créent de nouveaux qui portent nos gènes. Là encore cette "réalité éphémère" est celle de nos grands-parents, de nos parents, de nous-même, de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous sommes le produit de toutes ces vies et notamment de ces hommes dont la mine a été le fil rouge, ne serait-ce qu’un temps.

Finalement nous ne sommes que des témoins. Des témoins de passage pour un passage de témoin.

GRANVILLE (50)

Une fin d'après-midi de passage à Granville (50), quelques photos de la piscine d'eau de mer de cette ville.

Il s'agit d'une installation comprenant outre les photos, une reproduction des plots 6,7 et 8 en terre cuite patinée et un bruitage mer et nageur.

URBAN EX - A14

"Sous les ponts de Paris coule la Seine" et sur sa berge, à hauteur du pont de l'A14 au sortir de la terrasse de Saint Germain en Laye (78), se trouve une maison abandonnée. Belle demeure des années 1930, son histoire a été tourmentée jusqu'à devenir la masure qu'elle est aujourd'hui. A travers son univers hétéroclite aux couleurs bigarrées et aux lignes brisées, elle nous attire toujours plus loin dans notre imaginaire, fécond miroir de ce que nous sommes.

URBEX - LA MAISON DES ITALIENS

"La maison des italiens" fut au gré des années, un lieu de passage pour l'immigration italienne en France via Modane (73), sorte d'Ellis Island en Maurienne, puis la cantine et le service médicale des cheminots de Modane. Vendue elle tomba à l'abandon jusqu'en 2014 où un incendie acheva de la détruire.

Au delà des murs calcinés, des étages écroulés et du toit ouvert, elle reste, à mon sens un lieu de mémoire et donc, un lieu de vie.

STRASBOURG - Le port autonome

Une longue file de vieux wagons de marchandises, comme des mots qui ne voudraient rien dire en eux même mais donnerait à lire une vraie phrase.

Mona Lisa urbaine

D’une construction académique, au fameux tiers de la photo, émerge un visage, ou, plus troublant, une bouche rouge baiser. C’est elle qui fait entrer dans l’image, lui donnant une connotation douce et sensuelle. Apparaît également le bas du visage, bien structuré. Ces deux éléments appartiennent ils au domaine du réel, comme un visage que l’on croise, ou au domaine du rêve ?

Dès que l’on quitte ce stade de l’identifiable, du tangible, dont les couleurs sont chaudes, on pénètre dans un univers de couleurs froides -des bleus, des verts- ou contrastées -des bruns, des blanc gris-.

Et l’on passe d’une représentation figurative à une œuvre abstraite, faite de coulures, de reflets faisant définitivement basculer dans le monde imaginaire. Cette dame émerge -t-elle des flots ? Est-elle ondine, génie des eaux, ou défunte noyée, déjà dans un processus de décomposition ? Ses lèvres, pleines de rouge sang, nous la disent vivante.

Regardons de plus près sa bouche. Elle est entrouverte. Esquisse-t-elle un sourire, telle Mona Lisa, ou nous adresse-t-elle la parole ? Posant notre regard sur ses lèvres vermillon, notre champ visuel décèle au-dessus du visage une ligne diagonale orangée, seul écho chromatique à la bouche.

Discontinue, cette démarcation est née d’épaisseurs accumulées de papier qu’un arrachage a découvert. C’est cette déchirure qui est l’acte de création de cette photo ainsi révélée, offrant une bouffée d’air, une nouvelle vie, à celle que nous identifions maintenant comme un mannequin.

Les intempéries ont flouté, déformé partiellement son visage, la transformant en femme déchue, ou plutôt en prêtresse du temps présent. Sa bouche nous dirait la publicité séductrice, tandis que ses yeux, aveugles, nous mettraient en garde contre l’illusion de la consommation.

Élixir de jeunesse

Cette élégante chapeautée est venue à ma rencontre, surgissant dans sa tridimensionnalité d’un mur où on l’avait placardée. Sacralisée par son couvre-chef blanc, adoucie par le coloris rosé de son corsage, elle présentait le teint hâlé de celles qui ont droit aux vacances. Elle avait assorti son rouge à lèvres terra cotta à sa tenue, dans une perfection pleine d’harmonies douces.

Pourquoi avait-elle soudain tourné son visage vers moi ? Je cherchais son identité, dans quelques lettres noires qui semblaient la désigner en bas de l’image. Je ne pus qu’y déchiffrer « ON ». Pronom indéfini.

Levant alors mes yeux, je suivis un long sillon noir qui me conduisis à l’autre partie de son visage, que je n’avais pas aperçu au premier coup d’œil. Une large brûlure sombre avait réduit ses chairs et me menait à un œil vitreux et boursouflé.

Sa peau avait perdu sa jeunesse, en une multitude de plis qu’en langage cosmétique on appelle des rides. Dans sa chair flétrie, elle me rappelait soudain l’œuvre terrible de Rodin « Celle qui fut la Belle Heaulmière »

Et me vint aux lèvres ces paroles (adaptées) d’Alain Souchon :

« Quand j’serai K.O./Descendue des plateaux de photos/Poussée en bas /Par des plus belles des plus fortes que moi/Est-ce que tu m’aimeras encore/Dans cette petite mort/

Quand je serai pomme/ Dans les souvenirs les albums/Est-ce que tu laisseras/ Ta main posée comme ça/ Est-ce que tu m’aimeras encore/ Dans cette petite mort/ »

Vertu magique de la tendresse…

La femme cible

Si l’art de photographier est une chasse, cette femme, partiellement dissimulée, en est la cible. Sa tête, parfaitement centrée, se jette en arrière, soutenue par une gorge déployée qui s’ouvre à la sensualité. N’a-t-on pas envie d’y déposer un baiser ?

Sa couleur a l’érotisme de la chair, une douce enveloppe ocre. Elle est vêtue d’un tricot camel, qu’au premier regard de voyeur, on prend pour un corps dénudé, offert au plaisir. Dans un parfait cadrage, ses épaules, de profil, creusent la profondeur.

Mais soudain ce corps en perspective instille un doute et modifie la lecture de l’image en une « Ecce homo » féminine. Cette amante est-elle une femme dans la douceur de l’étreinte ou dans la douleur d’un chemin de croix ? Son abandon est-il passion ou Passion ? Est-elle une femme comblée ou une femme abusée, vouée aux supplices du commerce des corps ? Ambivalence de la condition féminine.

Autour d’elle, toute une grille de caractères gris suggère un message livré, mais effacé. Une logorrhée dont émerge enfin un indice, des lettrages, comme Picasso en laissait dans ses tableaux cubistes aux représentations fragmentées : PARIS, écrit en lettres capitales.

Dans un prompt aller-retour, nous revenons à la ville de l’Amour, nous attachant à cette preuve joyeuse, dont on verrait bien la confirmation dans les fraîches couleurs bleues et vertes qui illuminent le haut de l’image, dessinant une Île de la Cité, insérée dans les deux bras de la Seine.

Scène de bonheur.